専業せどらーになったらやっておくべき節税・経営の重要ポイントは次の3つです。

- 青色申告の適用

- 消費税の納税義務対策

- 法人化という節税ポイント

青色申告の適用

青色申告という制度をご存知ですか?

簡単に言うと、取引を帳簿に複式簿記で記録し、期限内に確定申告書を提出すると、通常の白色申告とは違っていろんな特典が受けられるという制度です。

ポイント

複式簿記で記帳すると、記帳の精度が上がり、貸借対照表、損益計算書が作成できるようになります。

青色申告のメリットをまとめると、次のようになります。

青色申告のメリット

➊65万円の特別控除がある

➋損失を3年間繰り越せる

➌減価償却資産も30万円未満は一括で経費にできる

➍家族に給与を払って経費にできる

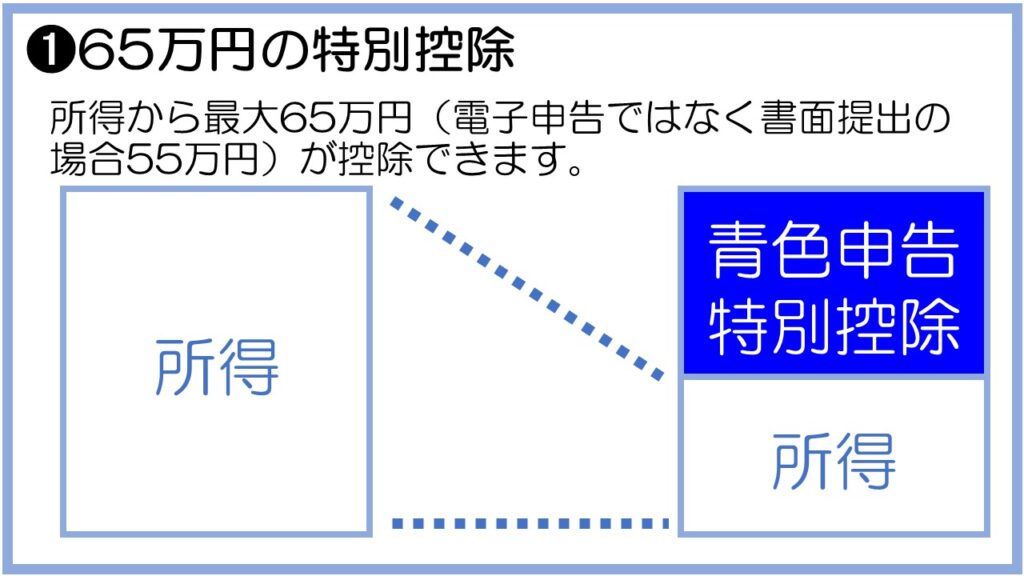

➊最大65万円の特別控除がある

青色申告を適用すると所得から最大で65万円を控除することができます。(電子申告ではなく書面で提出する場合には上限が55万円になります。)

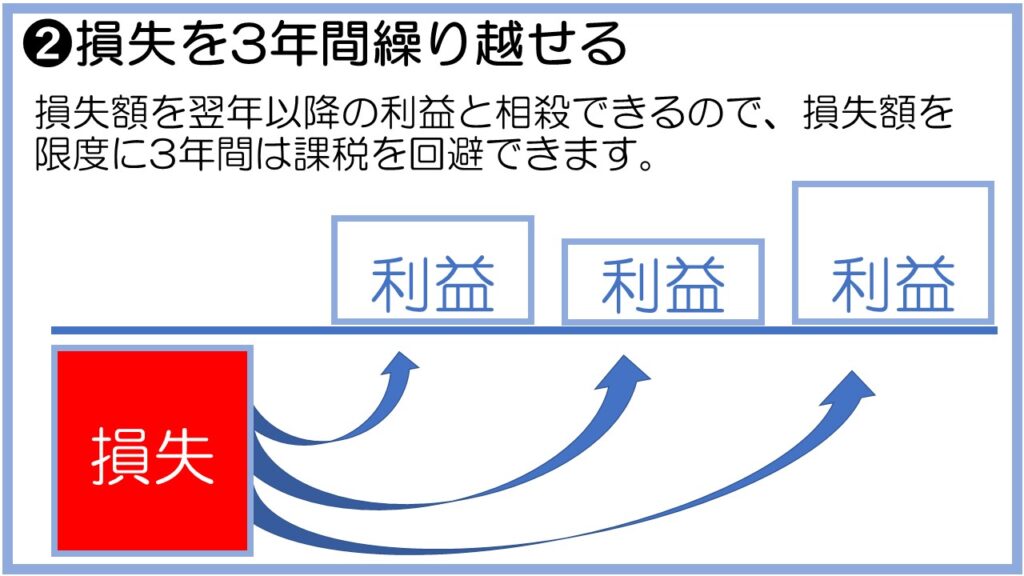

➋損失を3年間繰り越せる

赤字が出たら、損失を3年間繰り越せます。

損失を3年間繰り越せるメリットは、翌年以降で利益が出ても、損失額を限度に利益を損失と相殺することができるんですね。すると、その分課税を回避することが可能になるんです。

➌減価償却資産も30万円未満は一括で経費にできる

取得価額が10万円以上で、1年以上ににわたって使用する資産は、耐用年数に応じて経費にしていきます。購入価格をそのまま経費にはできません。これを減価償却資産といいます。

でも、青色申告を適用すると、30万円未満なら、一括で経費にすることができます。

➍家族に給与を払って経費にできる

所得税では、事業を手伝う親族に給与を払っても経費にはなりません。(白色申告の場合に事業専従者控除というのはあります。これは、事業に専ら従事する親族に一定額を控除する制度です。)

でも、青色申告を適用し、一定要件を満たすと、親族に支払った給与を経費とすることができます。

メリットはわかるけど、複式簿記で記帳って素人にできるの?

自分でできなければ税理士に依頼するのも選択肢の一つです。

税理士に依頼すると税理士費用がかかるんじゃない?

税理士費用はかかりますが、青色申告特別控除(65万円)が適用できると、個人事業主なら税理士費用が実質無料になります。

消費税の納税義務対策

せどりのような物販は消費税の課税事業者になりやすいってご存知ですか?

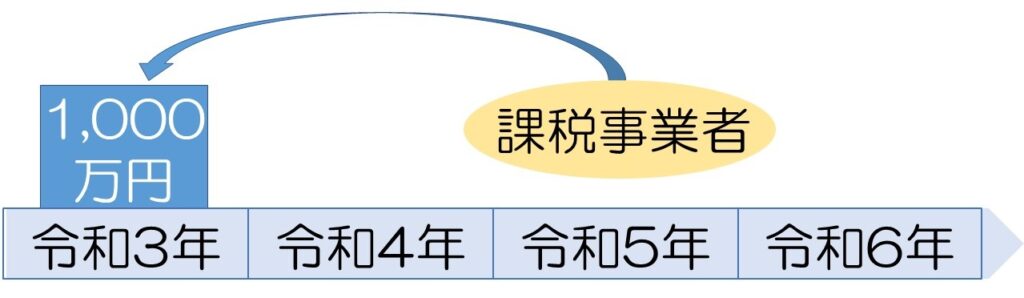

そもそも消費税は、2年前の売上高が1,000万円を超えていたら、課税事業者になります。逆に言うと、1,000万円超の売上高を計上した2年後が課税事業者です。

例えば、令和3年の売上高が1,000万円を超えると、令和5年に課税事業者となって、消費税の納税義務が生じます。

物販が課税事業者になりやすいというのは、

物販は利益率が低いので、生活できるだけの月収を稼ごうとすると、すぐに年間売上高が1,000万円を超えてしまうということなんですね。

月収は、人によりますが、一般的に20万円程度は必要ですよね。

利益率20%でせどりをやっていれば、月収20万円稼ぐのに、月商は100万円必要です。月商100万円なら、年間売上高はすぐに1,000万円に到達します。

合法的に免税事業者になる方法

消費税は、今や10%(食品は8%)なので、課税事業者となった時に納付するインパクトはかなり大きいです。

できれば、免税事業者の期間が長い方がいいですよね。

じつは、この免税期間を意図的に作り出すことができるんです。もちろん合法です。

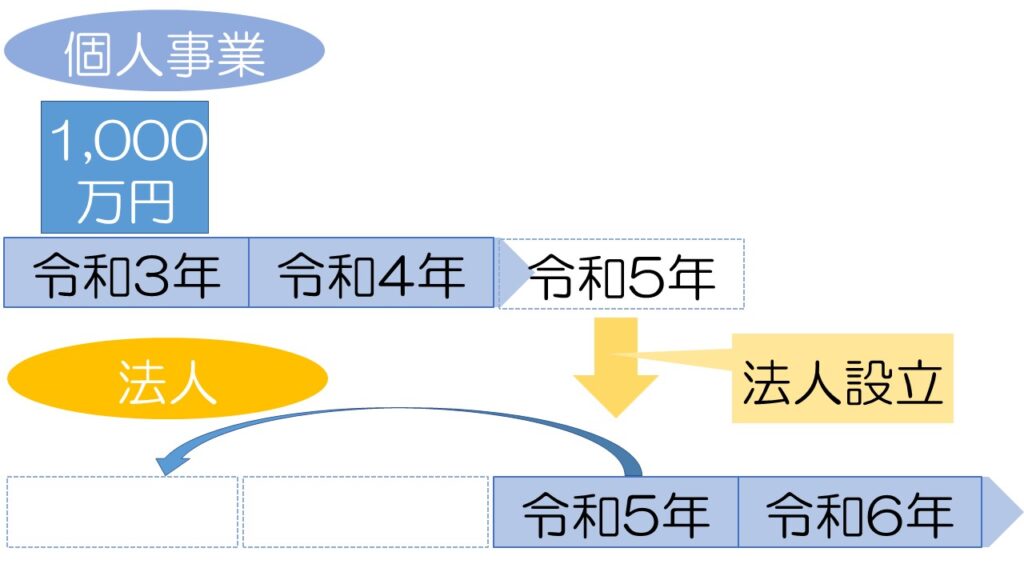

その方法とは、、、、法人化することです。

消費税は、2年前の売上高が1,000万円超で課税事業者になります。でも2年前が存在しなければ、課税事業者になりません。

事業を始めた1年目・2年目は2年前が存在しません。

例えば令和3年に事業を始めれば、2年前の令和1年は事業をやっていません。同様に令和4年も2年前の令和2年に事業をやっていません。

つまり、事業開始後2年間は自動的に免税事業者になります。

注意

事業開始2年目については、1年目の事業開始の日以後6か月間(特例期間)で売上高か支払う給与の額が1,000万円を超えると、2年目から課税事業者になります。

個人事業を法人化すると、この事業開始後、2年間の免税期間を2回作り出すことができます。一つは個人事業として起業したとき、もう一つは法人化したときです。

ちょっと裏技っぽいけどもちろん合法です。個人事業主に対しては、税理士は必ずアドバイスする鉄板の節税方法です。

注意点

法人を設立する際には、資本金を1,000万円未満にする必要があります。資本金1,000万円以上の法人は設立事業年度から消費税の課税事業者になります。

法人化という節税ポイント

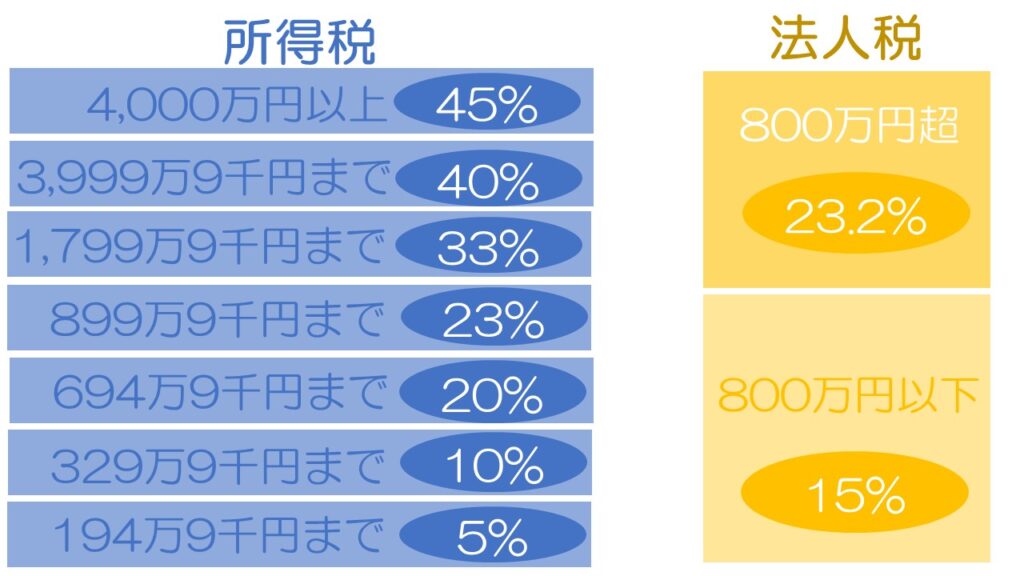

個人事業で売上が増えると、消費税のほかにも所得税の問題もでてきます。

所得税は「超過累進税率」なので、所得が増えると税率が上がります。